직업계 고등학생의 교육포부 예측요인 탐색

Abstract

This study explores key predictors of educational aspiration among vocational high school students in South Korea, using data from the 8th wave of the Korea Education Longitudinal Study (KELS 2013). The XGBoost algorithm was employed to identify influential variables shaping students’ intentions to pursue higher education. Results showed that academic-related factors—such as class attentiveness, elective course selection, and participation in private tutoring—had the strongest impact. Notably, private education had greater predictive power than school-based activities, underscoring the role of external learning support. Additionally, choosing elective subjects aligned with college majors was associated with higher aspirations, reflecting strategic academic planning. In contrast, leisure reading and body satisfaction were negatively associated with aspiration, suggesting that certain personal or non-academic activities may lower college-bound motivation. These findings highlight the complex interplay of academic engagement, private learning, and personal factors in shaping educational goals. Based on the results, the study recommends enhanced career counseling, improved elective course planning, and expanded in-school academic support. Further research should consider student background and vocational track differences to better support postsecondary transitions.

Keywords:

Vocational high school, Educational aspirations, XGBoost, Machine learingI. 서 론

우리나라의 고등학교는 설립목적과 교육과정 운영에 따라 일반고, 특수목적고, 특성화고, 자율고, 기타고등학교로 구분할 수 있다(Ministry of Education, 2025). 즉 고등학교 유형에 따라 설립목적과 교육과정 운영이 다르다고 할 수 있는데, 이들 유형 중 특성화 고등학교와 특수목적 고등학교에 해당하는 마이스터(Meister) 고등학교, 그리고 일반고등학교 중 직업반은 고교 교육과정을 통해 특정 산업 분야 및 직무에 종사하기 위한 인력 양성을 주요 교육 목적으로 설정하고 있다. Ministry of Education(2019)에서는 이들 학교를 직업계 고등학교로 구분하고 학교 교육과정의 산업현장 연계 및 취업 활성화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

따라서 근본적으로 직업계 고등학교는 교육적 성과로서 가장 중요하게 간주되는 지표가 고교 교육과정을 통한 취업으로 볼 수 있다(Ryu et al., 2023). 그러나 Ministry of Education(2024)에서 발표한 「2024년 직업계고 졸업자 취업 통계 조사 결과 발표」에 따르면 최근 3년간 취업률은 지속적으로 감소하여 2024년 55.3%를 기록한 반면, 진학률은 지속적으로 증가하여 2024년 48%를 기록한 것으로 나타났다. 이는 불과 10여년 전 직업계 고등학교의 취업률이 70% 내외를 유지한 것과 비교하여 큰 차이를 보이는 결과이다(Choi et al., 2022). 즉, 직업계고 졸업자의 절반 가까이가 졸업 후 진학을 선택하고, 직접 취업하는 졸업생은 4명 중 1명 꼴로 줄어들었음을 시사한다. 과거에 주로 취업을 목표로 했던 직업계고의 진로 양상이 최근에는 상당 부분 학업 연계(진학)로 이동하고 있음을 알 수 있다.

이러한 맥락을 종합하면, 직업계고 학생들의 진로 경로가 다양화되고 있으며, 많은 학생들이 안정적인 취업보다는 추가 학업을 통한 역량 강화나 진로 준비를 선택하는 추세로 전환되고 있음을 알 수 있다. 이는 최근 현장실습 안전 문제, 학력 중시 풍토, 학령인구 감소로 인한 대학 진학 기회의 확대 등이 복합적으로 영향을 미쳐 나타난 결과로 해석된다(KyungHyang, 2025).

이처럼 직업계고 출신 학생들의 고등교육 기관 진학은 일종의 사회현상으로 나타나고 있어 그 배경에 대해 언론 보도 및 연구 등을 통한 다양한 논의가 이어지고 있다(Paik and Shin, 2020; Shim and Paik, 2021; Song et al., 2023; The University Newspaper, 2025). 이러한 언론 보도 및 연구들은 직업계고 학생들의 대학 진학 배경에 대해 논의하고 있지만, 대부분 연구자의 통찰력에 근거한 주관적인 의견이거나 연구자가 설계한 특정 질문지에 기반한 조사 결과인 경우가 많아 직업계고 학생을 둘러싼 다양한 변수들을 종합적으로 고려하지 못한다는 한계점이 있다.

한편 직업계고 학생들을 대상으로 수행된 연구는 아니지만 대학 진학의 결정 요인으로 작용하는 변수들을 탐색한 연구들을 살펴보면 학생 요인, 가정 요인, 학교 요인 등 매우 다양한 범주로 보고되고 있는 것을 알 수 있다(Hwang and Joo, 2024; Kim and Byeon, 2006; Lee et al., 2023; Park and Seo, 2017).

먼저 교육포부에 영향을 미치는 주요 학생 개인 요인으로 학업적 자기효능감, 학업 성취도, 자아개념(자기인식) 등을 들 수 있다. 자기효능감은 특정 과제를 성공적으로 수행할 수 있다는 자신에 대한 신념으로서, 이 수준이 높을수록 학생은 더 높은 교육 목표를 달성할 수 있다고 믿기 때문에 교육포부도 높아지는 경향이 있다(Lee and Choi, 2011). 실제 연구에서 학업적 자기효능감이 높은 학생일수록 진로포부 및 교육포부 수준이 유의미하게 높게 나타난 바 있으며(Chen et al.,, 2023; Lee and Choi, 2011), 이는 자기효능감이 진로 목표 설정에 중요한 동기 요인임을 시사한다.

아울러 자아존중감이나 자아정체감과 같은 자기개념 측면도 포부 수준과 관련이 있고(Hwang, 2015), 학업 성취도도 교육포부의 핵심 예측 변인 중 하나로 보고된다(Chen et al., 2023; Jeon and Kim, 2006). 한편, 게임 등 비학업적 활동에 많은 시간을 할애할수록 교육포부는 낮아지는 경향이 있다는 연구도 보고된다(Hwang, 2015). 즉, 게임시간이 많으면 교육포부의 초기 수준과 변화율 모두에 부정적인 영향을 미친다고 밝혔다.

가정환경은 청소년기의 교육포부를 형성하는 데 매우 중요한 배경으로 작용한다. 우선 대표적인 가정 요인으로 부모의 학력과 가정의 사회경제적 지위(SES)를 들 수 있다. 부모 학력이 높고 가정의 경제적·문화적 자원이 풍부할수록 자녀가 높은 학업 목표를 가지는 경향이 여러 연구에서 확인되어 왔다(Jeon and Kim, 2006; Kim et al., 2018; Yang and Su, 2025). 부모의 지지와 격려, 그리고 가정 내 교육적 관심 역시 교육포부를 예측하는 중요한 가정 요인이다.

Coleman(1988)의 가정 내 사회적 자본 이론에서도 강조되듯, 부모가 자녀의 학업에 적극적으로 관심을 가지고 격려할 때 자녀의 교육포부는 높아지는 경향이 있다. 부모와 자녀 간의 상호작용 시간이나 대화의 질이 높을수록(예: 학업 및 진로에 대해 자주 이야기하고 조언하는 경우) 자녀가 갖는 교육 목표도 뚜렷하고 높게 형성된다(Hwang, 2015). 실제 부모-자녀 활동 빈도가 잦은 경우 교육포부의 초기치와 성장에 정(+)의 효과가 나타났다는 결과도 보고하여, 이는 부모의 관심과 지원이 자녀로 하여금 더 높은 교육 수준을 희망하도록 동기를 부여함을 시사한다.

특히 우리나라는 교육열이 매우 높고, 부모 기대와 학습 지원이 자녀의 진로 및 학업 결정에 미치는 영향력이 매우 크다(Jeon and Kim, 2006; Park et al., 2017). 가령 어머니의 정서적·학업적 지원이 여학생들의 교육포부를 높이는 핵심 요인으로 작용했다고 보고된 바 있다(Jeon and Kim, 2006).

학교요인에 해당하는 학생이 속한 학교 환경과 교사의 영향 또한 교육포부에 의미있는 영향을 미치는 요인이다. 학교는 청소년이 대부분 시간을 보내는 생활공간인 만큼, 그 안에서 형성되는 분위기와 관행이 학생들의 학업 목표 설정에 작용하게 된다. 학교풍토(school climate)는 흔히 학교 생활 전반의 질과 특성을 일컫는데, 예를 들어 학교의 규율과 가치, 교우관계, 교사와 학생 간 상호작용 등이 이에 포함된다(Dimitrova, Ferrer-Wreder and Ahlen, 2018). 연구에 따르면 긍정적인 학교풍토는 학생들의 학업성취와 교육포부를 신장시키는 데 기여하며, 특히 취약계층 학생들에게 더욱 중요하게 작용한다. 규율이 잘 잡혀 있고 학업을 중시하는 문화가 있는 학교에서 학생들은 자연스럽게 높은 수준의 교육 목표를 세우는 경향이 높아진다.

교사의 기대 및 지지는 학교 요인 중에서도 학생 개인에게 직접적인 영향을 미치는 요소로 꼽힌다. 교사가 학생에게 거는 기대치가 높을 때, 학생은 자기효능감과 동기부여를 얻어 더 높은 목표를 설정하려는 경향이 있다(Jeon, 2016; Jeon and Kim, 2006). 이와 더불어 또래 집단 역시 학교 맥락에서 간과할 수 없는 영향 요인인데, 주변 친구들의 진로계획이나 학업열이 높으면 해당 학생의 교육포부에도 긍정적 자극으로 작용할 수 있다(Hwang, 2015; Jeon and Kim, 2006; Kim et al., 2018).

이러한 선행연구들은 교육포부 형성에 영향을 미치는 변수들을 개인, 가정, 학교 요인별로 확인하는 데 기여하였으나, 이질적인 요인들 간의 상대적 영향력을 비교하는 데 한계가 있으며 직업계고 학생들의 진학률 증가라는 사회적 변화를 분석할 수 있는 통합적 데이터 기반 접근이 부족하다.

전통적 통계 분석에서는 연구자가 이론적 배경에 기반해 가설을 설정하고, 이를 회귀모형 등을 통해 검증하는 방식이 일반적이다. 하지만 다수의 설명변수를 동시에 투입할 경우 자유도 감소, 다중공선성, 외생성 가정, 오차항의 정규성 및 등분산성, 시계열적 상관성 등 다양한 통계적 제약이 발생할 수 있어, 복잡한 교육 데이터를 분석하는데 한계로 작용할 수 있다(Lee et al., 2020).

이에 반해 머신러닝 기반 분석 기법은 이러한 제약을 완화하면서도 예측 중심의 분석과 변수 간 비선형적 관계 및 상호작용을 반영할 수 있다는 점에서 교육 빅데이터 분석에서 주목받고 있다. 특히 XGBoost 알고리즘은 결측치 처리와 변수 선택에 강점을 가지며, 예측 성능이 우수하고 변수 간 상호작용 탐지에도 효과적이어서 복합적인 교육 맥락을 반영하는 데 적합한 도구로 평가된다(Shin and Won, 2024).

이에 본 연구에서는 직업계고 고등학생의 교육포부(반응변수)를 예측하는 요인을 학생, 가정, 학교 요인으로 나누어 설명변수로 투입하고 XGBoost 알고리즘을 적용하여 탐색하였다. 이를 통해 직업계고 학생들의 교육 포부 형성 과정에서 중요한 영향을 미치는 요인을 다각도로 파악하는데 그 목적이 있다. 진학을 선택하는 직업계고 학생들이 증가하는 시점에서 본 연구는 정책적·교육적 시사점을 제공할 수 있을 것이다.

이상 본 연구의 필요성 및 목적을 바탕으로 설계한 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 직업계고 고등학생의 교육포부를 예측하는 요인은 무엇인가?

둘째, 직업계고 고등학생의 교육포부 예측 요인과 교육포부의 관계는 어떠한가?

Ⅱ. 연구 방법

1. 데이터 및 분석대상

본 연구는 검사도구의 양호도가 확보된 KELS 2013 8차년도 데이터를 활용하여 직업계고 학생의 교육포부를 예측하기 위해 적절한 데이터로 판단하였다.

분석 대상은 조사시점(2020)을 기준으로 직업계고 3학년 학생이며, 현재 재학중인 학교 유형에서 ‘직업교육특성화고(구 실업계)’,‘마이스터고’에 응답한 데이터 1,032건을 분류하였다. 이들 중 반응변수인 ‘교육포부’에 대해 ‘무응답’, ‘잘 모르겠다’로 응답한 176건을 제외한 총 856건을 최종 분석 대상으로 선정하였다.

2. 변수 설정

본 연구의 반응변수인 ‘교육포부’는 ‘앞으로 어느 학교까지 다닐 계획입니까’에 대한 응답으로, ① 고등학교, ② 전문대학, ③ 대학교, ④ 대학원 석사, ⑤ 대학원 박사로 구성되었다. 이들 문항은 범주형 문항이지만 Likert 척도와 같이 응답 번호가 높을수록 높은 교육포부를 갖는 것을 의미하므로, 머신러닝 분석 시 해당 변수를 수치형 변수로 변환하여 회귀 알고리즘을 적용하였다.

본 연구의 설명변수는 반응변수에 대한 영향력을 알아보기 위한 변수로, 패널 데이터의 정보를 최대한 포함하기 위해 결측률이 30% 이상인 변수를 제외하고 모두 투입하였다. 분석에 활용된 설명변수는 모두 274개로 학생, 가정, 학교 요인을 구분하여 <Table 1>에 제시하였다.

본 연구에 활용한 XGBoost 알고리즘은 잔차 오차를 반복적으로 보완하며 예측 성능을 향상시키는 부스팅 기반 머신러닝 기법이다(Aurélien, 2019). 이 알고리즘은 특히 결측치가 많거나 변수 간 상호작용이 복잡한 데이터셋에 대해 높은 예측력을 보이는 것으로 알려져 있다. 또한, 노드 분할 시 결측값을 별도로 처리하는 방식을 통해 결측치에 대한 유연한 대응이 가능하며, 학습 과정에서는 내부적으로 병렬 처리 기법을 활용하여 기존 알고리즘보다 학습 속도와 효율성이 뛰어난 특징을 가진다(Chen and Guestrin, 2016). 모든 분석 과정에는 R-4.3.2.을 활용하였고, 분석을 위한 패키지는 xgboost, caret, iml, pdp를 적용하였다. XGBoost 내 중요도 평가를 위해 사용된 지표는 ‘Gain’으로, 중요도 평가를 위해 투입된 각 설명변수가 트리의 분기점으로 선택될 때 그로 인해 모델의 예측 성능이 얼마나 향상되었는지를 의미한다(Dey, 2016). 따라서 Gain값이 높을수록 반응변수인 교육포부를 높게 예측한다고 볼 수 있다. 마지막으로 부분 의존성 플롯(partial dependence plot)을 활용하여 설명변수의 값에 따른 반응변수의 변화를 살펴보았다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 주요 설명변수 탐색

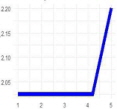

XGBoost를 적용한 직업계고 고등학생의 교육포부를 예측하는 중요도가 높은 10개의 변수를 내림차순으로 정렬한 결과는 [FIg. 1] 및 <Table 2>와 같다. 주요 변수의 경우 일반적으로 Gain의 변동폭이 완만해지는 변곡점을 중심으로 그 갯수를 채택한다(Shi et al., 2018; Yang et al., 2022). 이에 본 연구에서는 설명변수는 Gain값 기준 5개 이상부터 큰 변화를 보이지 않는 점을 고려하여 최종적으로 10개 변수를 제시하였다.

중요도 지수 분석 결과 274개의 설명변수 중 ‘(수업태도) 수업시간에 집중한다’가 Gain 기준 교육포부에 대해 가장 높은 영향력을 갖는 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 ‘(선택과목) 선택과목 결정요인’, ‘(수업집중도) 영어’, ‘(학업활동) 학원 강의나 과외 수업을 듣는다’가 도출되었는데, 학업과 관련된 해당 4개 변수의 Gain 값이 다른 변수에 비해 월등히 높아 상대적으로 중요한 변수임이 분석되었다.

2. 주요 설명변수-반응변수간 관계 탐색

여기에서는 부분 의존성 플롯을 통해 설명변수와 반응변수 간 상관관계를 살펴보고자 하며, 그 결과는 <Table 3>과 같다.

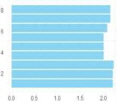

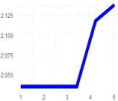

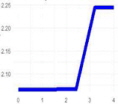

해당 플롯의 가로축은 상위 10개 설명변수의 값을 기준으로 한 척도를 의미하며, 세로축은 각 척도값에 따른 교육포부의 부분 의존성을 의미한다. 부분 의존성 플롯은 다른 변수들의 반응변수에 대한 효과의 평균을 제거하고 해당 설명변수의 확률을 계산하여 반응변수에 대한 설명변수의 영향력을 시각화하여 제시하므로(Hastie et al., 2009), 설명변수의 반응에 따른 종속변수의 변화를 살펴볼 수 있다. 2번(학교) 선택과목 변수를 제외한 나머지 변수는 모두 연속형 변수로 크게 정적(+) 관계와 부적(-) 관계로 정리할 수 있다.

먼저 정적 관계로 도출된 변수를 살펴보면 수업시간에 집중할수록(영어), 학원 강의나 과외수업을 많이 들을수록, 시험스트레스가 높을수록, 자기이해가 높을수록 교육포부가 높게 나타나는 것으로 분석되었다. 그리고 부적 관계로는 게임 및 오락 시간이 많을수록, 독서량이 많을수록, 자신의 몸매에 만족할수록 우울감이 높을수록 교육포부가 낮게 나타나는 것으로 분석되었다. ‘(학교) 선택과목’ 변수의 경우 범주형 pdp를 적용하여 분석한 결과 선택지 중 ‘3=대학 진학 희망 계열과 관련되어서’가 교육포부에 가장 높은 예측력을 갖는 것으로 분석되었다.

Ⅳ. 결 론

1. 결론

본 연구는 최근 직업계고 학생들의 취업률은 낮아지고 진학률은 상승하는 시점에서 직업계고 학생을 둘러싼 어떠한 요인이 고등교육 기관으로의 진학에 영향을 주는지 KELS 2013 8차년도 데이터를 활용하여 머신러닝 분석을 실시하였고, 그 결론은 다음과 같다.

먼저 직업계고 학생의 교육포부를 가장 높게 예측하는 요인은 학업관련 요인인 것으로 나타났다. 특히 해당 상위 4개 요인은 XGBoost에서 변수의 중요도를 나타내는 지수인 Gain을 기준으로 다른 변수들에 비해 월등히 높은 값을 보였으며, 연속형 변수의 경우 해당 요인이 증가함에 따라 교육포부를 높게 예측하는 정적인 관계인 것으로 분석되었다. 주목할만한 것은 학업활동으로 투입된 다수의 설명변수 중 자기주도학습이나 방과후 수업이 아닌 ‘학원 강의나 과외수업’이 교육포부를 높게 예측하는 변수로 도출되었다는 것이다. 이러한 결과는 일반고와 마찬가지로 대학 진학에 있어 직업계고 학생들에게도 사교육이 큰 영향을 미치고 있는 것을 유추할 수 있다.

그리고 범주형 변수인 ‘선택과목 결정요인’도 상위 예측변수로 도출되었다. 흥미로운 점은 ‘4=나의 진로에 도움이 되어서, 5=흥미와 관심이 있어서, 6=내가 좋아하는 선생님이 담당해서’는 상대적으로 낮게, ‘1=내신 성적 산출에 유리해서, 2=내신 성적 부담이 없는 과목이어서, 3=대학 진학 희망 계열과 관련되어서’는 높게 분석되었고, 그 중에서도 ‘3=대학 진학 희망 계열과 관련되어서’가 가장 높은 예측력을 갖는 것으로 분석되었다. 따라서 직업계고 학생들이 선택과목을 결정하는 배경에 대학입시가 작용하고 있다고 볼 수 있다.

이러한 결과는 고교 현장의 선택과목 결정은 대학입시와 연계성이 높다는 선행연구 결과를 지지하며(Choi and Hong, 2015; Hyun and Kwak, 2023; Park and Seo, 2021), 본인의 선택과목을 대학까지 연계하여서 보다 전문적이고 심화과정으로 배우고 싶은 의지가 반영되었다고 볼 수 있다(The University Newspaper, 2025)

이 밖에도 중요도가 상대적으로 낮으나 독서량이 많을수록, 자신의 몸매에 만족할수록 교육포부를 낮게 예측한다는 흥미로운 결과가 도출되었다. 신체 자아개념의 경우 관련된 선행연구가 아직 충분히 축적되어 있지 않기 때문에, 이에 대한 후속 연구의 필요성이 제기된다.

독서 변수의 경우, 설문 문항이 교과서와 참고서를 제외한 독서량을 응답하게 하고 있어, 독서의 주제나 내용에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않는다. 이에 따라 학생들이 만화책이나 잡지 등 오락 중심의 서적을 떠올렸을 가능성도 있고, 반대로 본인의 진로와 관련된 책을 읽고 응답했을 가능성도 존재한다.

우선, 스마트폰·채팅·게임 등 오락 중심의 여가 활동이 수능 성적에 부정적인 영향을 준다는 연구 결과(Kim, 2010)를 고려할 때, 오락적 성격의 독서 역시 학업 성취에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 이러한 경우, 성취도 저하로 인해 교육포부 또한 낮게 형성되었을 수 있다. 반면, 진로 중심의 독서를 수행한 경우, 학생이 자신의 진로역량을 강화하여 고등교육보다는 빠른 사회 진출(취업 또는 창업)을 선택했을 가능성도 있다. 이는 진로 관련 독서가 진학 자체보다는 진로 역량 향상에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 시사한다(Lim, 2020). 따라서 독서가 교육포부에 미치는 영향을 보다 명확하게 파악하기 위해서는, 향후 연구에서 독서의 유형(오락/진로 관련), 목적, 내용 등에 대한 추가 정보를 수집하여 분석할 필요가 있다.

이상의 결과는 직업계고 학생의 교육포부가 단일 요인보다는 학업참여 정도, 외부 학습자원 활용, 진로 인식, 심리적 특성 등이 복합적으로 작용한 결과임을 시사하며, 이에 기반한 교육적 개입 및 정책 설계가 요구된다.

2. 제언

이상의 결론을 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 제언을 구성하였다.

먼저 직업계고 학생들이 대학 진학과 취업이라는 선택지에서 균형 잡힌 결정을 내릴 수 있도록 다각화된 지원이 필요하다. 가령 고교 단계에서의 진로 설계 상담 강화, 학교 내부의 직업 훈련 및 인턴십 기회를 강화, 학생의 요구를 반영한 교육과정 및 프로그램을 재구성 등의 지원이 이루어질 수 있다.

특히 직업계고 학생들에게도 선택과목 설계가 진학과 밀접한 관련이 있으므로, 진로-진학 상담 시 ‘진학 희망 계열별 과목맵’ 활용, 교과선택 시기(1학년 말 또는 2학년 초)에 대학 진학 가능성과 과목 연계성에 대한 설명회 개최 등의 방안을 추진한다면 보다 효과적인 상담 설계가 가능할 것이다.

다음으로 직업계고 내 사교육 의존도를 낮추기 위한 공교육 내 진학 지원 강화가 필요하다. 본 연구에서 사교육 참여(학원·과외 수업)가 교육포부에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 이는 정보 및 자원 접근에서의 격차를 심화시킬 우려가 있다. 이에 따라 진학 희망 학생을 대상으로 하는 방과후 수업 내실화, 진로·학업 상담 강화, 공공 교육정보 제공 플랫폼 확대 등이 요구된다.

그리고 교육적 실천도 필요한데, 자기이해 및 진로성숙도 함양을 위한 교육 강화가 필요하다. ‘나에게 소중한 가치가 있다’는 문항이 높은 교육포부 예측력을 지닌 것은, 학생의 내면적 자기인식과 교육 목표의 연결성을 시사한다. 따라서 자아탐색 기반 진로 포트폴리오 활동, 심리검사 기반 진로 상담, 학생 주도 진로 프로젝트 등이 실질적인 도움을 줄 수 있을 것이다.

마지막으로 직업계고 학생들은 다양한 계열과 전공을 갖고 있고, 그에 따른 특성도 다를 것이지만 이러한 점을 연구 설계에 반영하지 못한 한계가 있다. 따라서 직업계고 학생들의 학교 배경을 고려한 연구 설계, 본 연구에서 도출된 주요 설명변수들을 기반으로 직업계고 학생들의 교육포부를 보다 심층적으로 파악하기 위한 후속 연구 등이 이루어질 필요가 있을 것이다.

Acknowledgments

본 논문은 2024 한국수산해양교육학회 추계학술대회 발표논문을 수정·보완한 것임

References

- Aurélien G(2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition. O'Reilly Media, Inc.

-

Chen T and Guestrin C(2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining, 785~794.

[https://doi.org/10.1145/2939672.2939785]

-

Chen X, Allen JL and Hesketh T(2023). The influence of individual, peer, and family factors on the educational aspirations of adolescents in rural China. Social Psychology of Education, 26(3), 735~759.

[https://doi.org/10.1007/s11218-023-09765-3]

- Choi BK and Hong WP(2015). High school students’ reasons for choosing elective courses and its impact on academic performances in college. Korean Journal of Educational Research, 53(3), 141~160.

-

Choi SJ, Kim JM, Kim YH, Min JS, Song H and Jeon JY(2022). A Study on the Enactment and Revision of Legislation to Promote of Employment Among Vocational High School Graduates. The Journal of Law of Education, 34(1), 99~136.

[https://doi.org/10.17317/tjle.34.1.202204.99]

-

Coleman J S(1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, 94, S95~S120.

[https://doi.org/10.1086/228943]

- Dey A(2016). Machine Learning Algorithms: A Review. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 7(3), 1174~1179.

-

Dimitrova R, Ferrer-Wreder L and Ahlen J(2018). School Climate, Academic Achievement and Educational Aspirations in Roma Minority and Bulgarian Majority Adolescents. Child Youth Care Forum. 47(5), :645~58.

[https://doi.org/10.1007/s10566-018-9451-4]

-

Hastie T, Tibshirani R and Friedman JH(2009). The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction(2nd ed.). New York: Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7]

-

Hwang JW(2015). Influencing factors on the change of the educational aspiration during adolescence. Asian Journal of Education, 16(1), 345~365.

[https://doi.org/10.15753/aje.2015.16.1.015]

- Hwang YS and Joo YH(2024). The Determinants of Students’ Admission to Higher Education and Major Choice: Focusing on Student and Parental Background Factors. Journal of Vocational Education & Training, 27(1), 31~54.

-

Hyun SA and Kwak OK(2023). A Study on High School Teachers' Perceptions of the Operation of Career Option Courses and Reflection of Achievement Evaluation. Soonchunhyang Journal of Humanities, 42(2), 89~118.

[https://doi.org/10.35222/IHSU.2023.42.2.89]

-

Jeon HR(2016). Are Teachers Significant Influencers to Students? The Difference in Teacher Impact on Student Educational Aspirations Between 2004 and 2016. Korean Educational Research Association 59(4).

[https://doi.org/10.30916/KERA.59.4.243]

- Jeon HR and Kim KK(2006). Determinants of educational aspiration of high school students: With special reference to the effect of significant others. Korean Journal of Sociology of Education, 16(4), 185~206.

- Kim HS(2010). Analysis of the Effects of Private Education on Academic Achievement and Labor Market Performance. KEDI, 2010-05, 52-57.

-

Kim HS, Shim JH and Kim KK(2018). Structural relationships between family background, social capital in the family and at school, and educational aspirations. Korean Journal of Sociology of Education, 28(2), 27~55.

[https://doi.org/10.32465/ksocio.2018.28.2.002]

- Kim KK and Byeon SY(2006). Determinants of children's educational transition in Korea. Korean Journal of Sociology of Education, 16(4), 1~27.

-

Lee DH, Yang JH and Cho HJ(2023). A study on the prediction variables of high school students’ admission to prestigious university using decision tree analysis. Korean Journal of Sociology of Education, 33(4), 213~249.

[https://doi.org/10.32465/ksocio.2023.33.4.007]

-

Lee EJ, Song YS, Kim JH and Oh SH(2020). An Exploratory Study on Determinants Predicting the Dropout Rate of 4-year Universities Using Random Forest: Focusing on the Institutional Level Factors. Journal of Educational Technology, 36(1), 191~219.

[https://doi.org/10.17232/KSET.36.1.191]

- Lee JA and Choi WY(2011). The relationship of Academic Self-Efficacy, Outcome Expectations to Career Aspirations.

-

Lim HJ(2020). The Effect of ‘Read one Semester’ Career-reading Program on the Career Decision Self-Efficacy of Middle School Students. Korea National University of Education, Master’s thesis.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2020.20.19.1135]

- Ministry of Education(2019). Strategies to Promote Employment for High School Graduates Toward a Society Where College Is Not the Only Path to Success. Ministry of Education.

- Ministry of Education(2024). 2024 Employment Statistics of Vocational High School Graduates Announced by the Ministry of Education. Press Release.

-

Paik SH and Shim WJ(2020). Career Education in Vocational High Schools. The Journal of Education, 40(3), 227~253.

[https://doi.org/10.25020/je.2020.40.3.227]

-

Park JH and Seo KH(2021). A narrative inquiry on student experience of choosing curricular courses in Korean high school credit system. CNU Journal of Educational Studies, 42(4), 91~112.

[https://doi.org/10.18612/cnujes.2021.42.4.91]

- Park KH, Kim JS, Kim CH, Nangung JY, Baek SJ, Yang HJ, Kim SS, Kim WJ and Ha BW(2017). A Comprehensive Analysis of Educational Gap Status. KERIS, RR 2017–07, 39~51.

-

Park SE and Seo BE(2017). Determinants of local choice of university in educational aspiration : Focus on influences of family background and school factors. Korean Journal of Sociology of Education, 27(3), 29~56.

[https://doi.org/10.32465/ksocio.2017.27.3.002]

-

Shi K, Qiao Y, Zhao W, Wang Q, Liu M and Lu Z(2018). An improved random forest model of short term wind‐power forecasting to enhance accuracy, efficiency, and robustness. Wind energy, 21(12), 1383~1394.

[https://doi.org/10.1002/we.2261]

-

Shin YB and Won HH(2024). Using XGBoost Techniques to explore predictors of self-management competencies in general high school students. Journal of Educational Evaluation, 37(3), 473~497.

[https://doi.org/10.31158/JEEV.2024.37.3.473]

-

Shim WJ and Paik SH(2021). Vocational Students’ College Adjustment : Comparing to General High Schools Graduates. Journal of Education & Culture, 27(6), 227~248.

[https://doi.org/10.24159/joec.2021.27.6.227]

-

Song NH, Lee C and Choi HJ(2023). A Study on Vocational High School Students’ Perception of School Changes and Departmental Restructur. Journal of the Korean Institute of industrial educators, 48(1), 78~103.

[https://doi.org/10.35140/kiiedu.2023.48.1.78]

-

Ryu JE, Kim SN, Ahn JY and Kang SU(2023). The Experience and Characteristics of Young Vocational High School Graduates' Career Paths Formation. Journal of Agricultural Education and Human Resource Development, 55(1), 27~54.

[https://doi.org/10.23840/agehrd.2023.55.1.27]

-

Yang W and Su X(2025). Influence of family social capital on career calling: moderated mediation effect of family socioeconomic status. Humanit Soc Sci Commun 12, 538.

[https://doi.org/10.1057/s41599-025-04851-7]

-

Yang Y, Wang W, Fu H and Kuo CCJ(2022). On supervised feature selection from high dimensional feature spaces. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 11(1).

[https://doi.org/10.1561/116.00000016]

- KyungHyang(2025). Retrieved from https://www.khan.co.kr/article/202411062124005, on April 30.

- The University Newspaper(2025). Retrieved from https://www.snunews.com/news/articleView.html?idxno=33523, on April 30.

- Ministry of Education(2025). Retrieved from https://www.hischool.go.kr/entrance/typeIntro.jsp, on April 30.

![[Fig. 1] [Fig. 1]](/xml/45363/KSFME_2025_v37n3_688_f001.jpg)