남해 앵강만에 서식하는 저서생물의 월별 종조성 변화

Abstract

Community structure and species composition about Benthos living in Aenggang Bay of Namhae, Korea. The samples were collected by quadrat method for 12 months from March, 2021 to February 2022. A quadrat method total of 5,641 benthos were sampled and classified into 37 species, 21 families. The dominant family 6 species (16.22%) were appeared from Sesarmidae, 5 species (13.51%) were appeared from Trochidae and 4 species (10.81%) were appeared from Muricidae. The richness index of benthic organisms was the highest in station 1 (R = 3.049) and lowest in station 3 (R = 1.597). The evenness index was the highest in station 1 (J = 0.832) and lowest in station 2 (J = 0.768). The diversity index was the highest in station 1 (H’ = 2.678) and lowest in station 3 (H’ = 2.026). Furthermore, the dominance index was the highest in station 3 (D = 0.514) and lowest in station 1 (D = 0.321).

Keywords:

Benthos, Gastropoda, Clithon retropictus, Chasmagnathus convexus, Endangered invertebratesⅠ. 서 론

남해 앵강만은 남북방향 길이 약 7.7km, 만입구 4.8km로 오목하게 들어가 있는 경상남도 남해군 남단에 위치한 소규모 내만으로, 주변에는 여수만과 광양만 그리고 가막만이 위치해 있으며, 금평천에서 내려오는 담수와 앵강만의 해수가 만나는 기수역이 있다. 앵강만 입구에는 무인도인 노도가 있으며, 노도 안쪽 주변에는 소규모 어류 양식 가두리가 설치되어 있다(Lim et al., 1999). 남해안의 연안은 많은 섬과 만이 자리잡고 있어 수산자원의 생산성이 매우 높으며(Han et al., 2019), 앵강만의 연안에는 잘피가 많이 밀생함으로써 저서동물과 같은 무척추동물과 작은 어류에게 은신처를 제공하고 어류의 산란지 및 성육장의 역할을 한다(Klumpp et al., 1992; Nybakken, 1993; Hwang, 2007).

우리나라 갯벌의 총 면적은 2,4872㎢로서 서해안에 86.6%(2,084㎢)가 분포하고 남해안에 16.4%(402㎢)가 분포한다(Ministry of Oceans and Fisheries, 2014). 갯벌은 풍부한 영양염과 미네랄 등을 함유하고 있어 다양한 저서동물의 서식지 및 산란장 기능을 하고 있으며, 최근에는 관광지로도 주목을 받고 있다(Kim et al., 2004; Han, 2010). 관광지로 주목받는 갯벌은 갯벌체험이라는 명목하에 무분별하게 채집이 되고 있으며, 이러한 행위는 갯벌 생태계 파괴에 많은 부분을 차지하고 있다(Lee, 2011). 저서생물은 육수나 해양의 밑바닥 암반, 모래, 펄 등의 기질에 사는 생물을 총칭하며, 이들의 생활방식에 의해 기질 위에서 생활하는 표생생물과 기질 속에서 생활하는 내생생물로 구분할 수 있다(Nybakken and James, 1988). 또한 크기에 따라 소형저서생물(microfauna), 중형저서생물(meiofauna), 대형저서생물(macrofauna)로 구분된다. 최근에는 여러 환경오염으로 인하여 수산자원의 산란장과 생육 및 섭이 장소가 크게 위협받고 있다.

특히 최근 관광자원 개발이 활발하게 이루어지고 있는 남해 앵강만의 경우 인간의 활동적 범위가 넓어지고 기존 자연자원의 보존에 대한 우려가 있는 지역으로 수산자원의 효율적인 관리를 위한 연구가 활발히 이루어져야 하고(Lee and Han, 2012), 자원연구를 이해하는데 기초적 자료가 되는 군집의 종조성에 관한 조사가 필요하다(Kim et al., 1994; Han et al., 2002; Shin). 남해안의 경우, 여수만과 광양만 그리고 가막만의 저서동물 군집과 관련된 군집의 구조해석과 우점종 변동의 추적을 통한 생태계 변화 양상을 파악하는 연구가 많이 수행되었다(Choi and Koh, 1984; Shin and Koh, 1990; Lim et al., 1991; Shin, 1995; Jeong, 1998). 하지만 앵강만 갯벌의 저서동물에 관한 연구는 1회에 한하여 진행되어(Lim et al., 1999) 남해안의 다른 만들에 비해 연구가 미비한 실정이다.

따라서 이 연구는 경상남도 남해에 위치한 앵강만에 서식하는 저서생물의 군집구조와 우점종 출현 및 멸종위기종을 파악하여 앵강만 갯벌생태계의 기초자료를 조사하고 해안에서 이루어지는 다양한 활동에 필요한 생물학적 기초자료를 마련하는데 목적이 있다.

Ⅱ. 연구 방법

이 연구는 남해 앵강만에서 방형구법을 통하여 채집된 대형저서생물의 종 조성 및 군집을 분석하기 위하여 조사 시기는 2021년 3월부터 2022년 2월까지로 설정하였고, 조사 정점은 St.1 : 34°46′33″N 127°57′00″E, St.2 : 34°46′26″N 127°57′02″E, St.3 : 34°46′32″N 127°57′07″E로 설정하여 조사를 실시하였다. 조사해역의 수질은 만조를 기준으로 다항목수질측정기(Multiparameter HI-98196 Hanna, Canada)를 사용하여 수온과 염분을 조사하였다. 또한 저질입도분석은 Casagrande의 통일분류법(USCS, Unified Soil classification System)에 의거하여 Sieve[KS-A-5101, size200-035(0.5mm), size200-018(1.0mm), size200-010 (2.0mm)]로 체분석을 통하여 시행하였다.

갯벌에 서식하는 저서생물의 채집은 고정방형구(50cm×50cm)를 이용하여 정량적 방법과 채집이 제한되는 동물의 경우 모니터링 기법을 통한 정성적 방법을 병행하여 표본을 채집하였다. 채집한 표본은 실험실에서 출현 개체수를 파악하였고, 채집된 종의 분류는 국가생물종목록(2023)을 참고하였다. 채집한 저서생물의 군집구조 분석을 위해 Primer 5.0 program(Clarke and Warwick, 1994)를 사용하여 종 다양성지수(Shannon, 1948), 우점도지수(Simpsoon, 1949) 및 균등도지수(Pielou, 1966)를 월별, 정점별로 계산하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 수질환경

조사기간 중 수온은 8.31~32.11℃ 범위로 1월에 가장 낮게 나타났고, 7월에 가장 높게 나타났다. 염분은 16.05~26.56psu 범위로 5월과 7월에 각각 16.05psu, 18.68psu로 낮게 나타났는데 이는 내만의 특성상 강수량이 많았던 5월과 7월로 특히 내만과 가까운 St.3은 기수역으로 내수면에서 흘러내리는 많은 양의 담수로 인해 다른 정점에 비해 염분 농도의 차이가 크게 나타났다([Fig. 2]).

2. 저질입도조사

조사지역의 저질 중량을 분석한 결과 습중량은 St.1에서 1397.6g, St.2에서 1724.3g, St.3에서 1875.9g이였고 건중량은 St.1에서 1126.3g, St.2에서 1570.1g, St.3에서 1606.2g로 나타났다(<Table 1>).

습중량과 건중량을 통해 저질에 수분함량을 계산한 결과 St.1에서 19.41%, St.2에서 8.94%, St.3에서 14.38%로 나타났다.

St.1과 St.2에서는 자갈이 가장 많이 차지하였고, St.3에서는 미조립사가 가장 많이 차지하였다. 이를 보았을 때 수분함량과 입도의 관계를 보면 자갈이 많은 지역의 St.2가 수분이 가장 적고 조립사와 미조립사가 많은 지역의 수분함량이 높았으며 St.1과 St.3을 비교해 보았을 때 미조립사의 저질특성에 따라 차이가 있었음을 알 수 있었다. 추가적으로 저질의 분석과 미생물, 유기물 등의 분석을 통하여 전문적인 연구 데이터와 함께 생물종 분포도를 비교해 본다면 더욱 유익한 자료가 될 것으로 생각된다.

3. 종조성

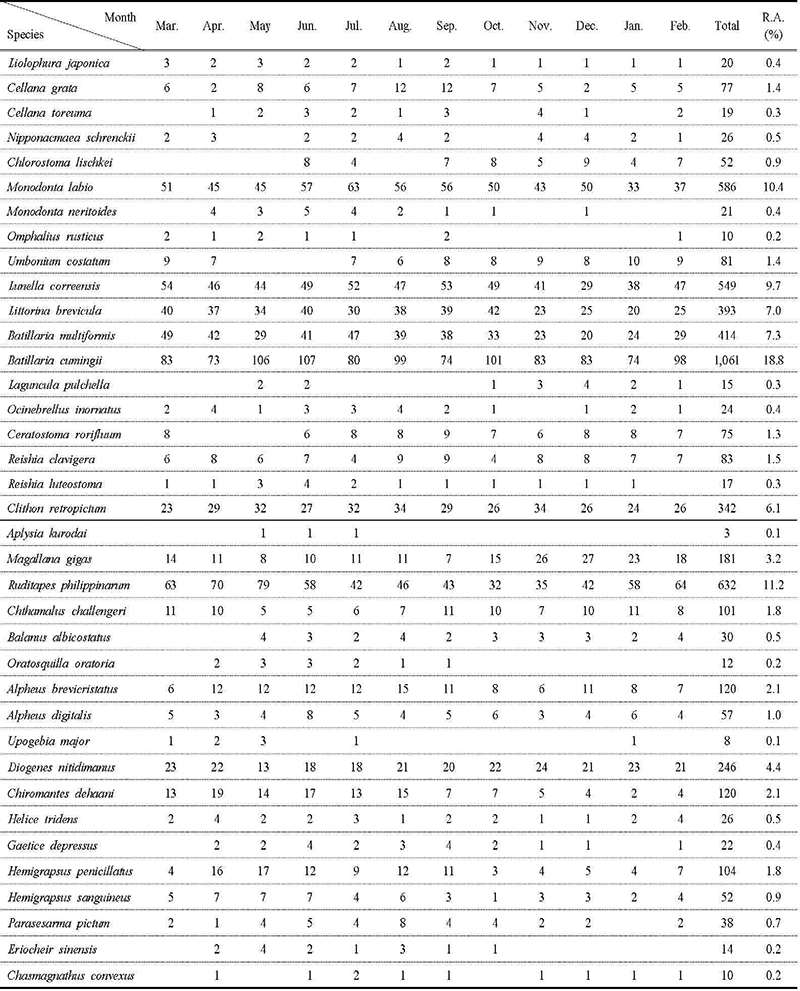

조사기간 동안 출현한 저서생물은 총 2문 4강 21과 37종 5,641개체가 출현하였다. 복족강(Gastropoda)이 10과(47.62%)로 가장 많은 과가 출현하였고, 다음으로 갑각강(Malacostraca) 8과(38.10%), 이매패강(Bivalvia) 2과(9.52%), 다판강(Polyplacophora) 1과(4.76%) 순으로 출현하였다. 과에서는 참게과(Varunidae)가 6종(16.22%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 밤고둥과(Trochidae) 5종(13.51%), 뿔소라과(Muricidae) 4종(10.81%)으로 우점하였다(<Table 2>).

4. 정점별 월별 변동

출현빈도는 댕가리(Batillaria cumingii)가 1,061개체로 전체 출현량의 18.81%를 차지하여 가장 우점하는 종이였다. 다음으로는 바지락(Ruditapes philippinarum) 632개체 11.20%, 개울타리고둥(Monodonta confusa) 586개체 10.39%, 눈알고둥(Lunella correensis) 549개체 9.73%, 갯고둥(Batillaria multiformis) 414개체 7.34%로 총 개체수의 57.51%로 우점하였다(<Table 3>).

St.1의 군집분석을 한 결과, 풍부도 지수(d)는 평균 3.684, 균등도 지수(J’)는 평균 0.850, 다양도 지수(H’)는 평균 2.581, 우점도 지수는 평균 0.324로 나타났다. 풍부도 지수는 11월에 4.065로 가장 높았고 3월에 3.332로 가장 낮게 나타났다. 균등도 지수는 4월에 0.870로 가장 높았고 5월에 0.797가장 낮았다. 다양도 지수는 9월에 2.682로 가장 높았고 5월에 2.388로 가장 낮았다. 우점도 지수는 5월에 0.406로 가장 높았고 7월에 0.273으로 가장 낮게 나타났다([Fig. 3]).

![[Fig. 3] [Fig. 3]](/xml/44253/KSFME_2025_v37n1_12_f003.jpg)

Monthly variation in index of richness, evenness, diversity and dominance in Aenggang bay, at St.1,2,3.

St.2의 군집분석을 한 결과, 풍부도 지수는 평균 2.910, 균등도 지수는 0.782, 다양도 지수는 2.158, 우점도 지수는 0.484로 나타났다. 풍부도 지수는 11월에 3.341로 가장 높게 나타났고 1월에 2.314로 가장 낮게 나타났다. 균등도 지수는 11월에 0.807로 가장 높았고 4월에 0.737로 가장 낮게 나타났다. 다양도 지수는 11월에 2.334로 가장 높게 나타났고 4월에 1.889로 가장 낮게 나타났다. 우점도 지수는 4월에 0.583으로 가장 높았고 11월에 0.414로 가장 낮게 나타났다([Fig. 3]).

St.3의 군집분석을 한 결과, 풍부도 지수는 평균 2.294, 균등도 지수는 0.814, 다양도 지수는 1.956, 우점도 지수는 0.519로 나타났다. 풍부도 지수는 11월에 2.463로 가장 높게 나타났고 5월에 1.916로 가장 낮게 나타났다. 균등도 지수는 7월에 0.877로 가장 높았고 1월에 0.719로 가장 낮았다. 다양도 지수는 6월에 2.133로 가장 높게 나타났고 1월에 1.723로 가장 낮게 나타났다. 우점도 지수는 1월에 0.622로 가장 높았고 8월에 0.447로 가장 낮았다([Fig. 3]).

정점별 유사도는 St.1과 St.2에서는 댕가리, 눈알고둥, 총알고둥, 갯고둥, 바지락 등이 공통 저서생물로 채집되어 60.47%의 유사성을 보였다. St,1과 St.3에서는 눈알고둥, 총알고둥, 개울타리고둥, 풀게, 말똥게 등이 공통 저서생물로 채집되어 29.27%의 유사성을 보였으며, St.2와 St.3에서는 개울타리고둥, 눈알고둥, 말똥게, 풀게, 딱총새우가 공통 저서생물로 채집되어 29.11%의 유사성을 보였다([Fig. 4]).

Ⅳ. 결 론

이 연구에서는 경남 남해군 앵강만 연안에 서식하는 저서동물을 파악하기 위하여 방형구를 이용하여 매월 조사하였고 채집된 출현종은 총 21과 37종이 채집되었다. 앵강만 해황분포의 계절변동 연구에 나오는 계절별 수온의 결과 1998년 11월과 1999년 1월의 수온은 본 연구와 차이가 나지 않았지만 계절적으로 수온이 높은 5월과 7월에는 각각 24.48℃, 32.11℃로 많은 차이가 보였다. 이는 수온을 측정한 정점이 본 연구의 정점에서는 보다 내만 중에서 더 외해의 정점이 많은 이유로 볼 수 있다. 평균의 차이는 존재 하였지만 본 연구의 정점이 비슷한 곳의 정점만을 평균을 계산해 보면 유사한 결과값이 도출되었다. 하지만 염분농도의 경우는 5월과 7월에 16.05psu, 18.68psu로 큰 차이가 보였다. 이는 측정년도의 차이로 이 연구 때의 5월과 7월에는 강수량이 많아 염분농도가 낮게 측정된 것으로 보인다([Fig. 2]).

앵강만 조하대 연성저질 저서동물 군집을 파악한 연구 Lim et al.(1999)는 총 223종으로 다모류 90종, 갑각류 66종, 연체동물 46종이 출현하였다. 이 연구와는 다르게 다모류가 우점하여 출현하였는데 이는 내만에서 채집이 가능한 정점과 내만 외에서 채집이 가능한 정점과 어구의 차이로 보인다(<Table 4>). 정점별 유사도는 St.1과 St.2의 경우 60.47%를 차지하여 댕가리, 눈알고둥, 총알고둥, 갯고둥, 바지락 등이 공통 출현 저서동물로 비슷하였다. 하지만 St.1과 St.3, St.2와 St.3의 경우 29.27%, 29.11%로 유사도가 낮게 나타났다. 유사도가 낮게 나타나는 이유는 환경조사와 저서생물조사를 통하여 확인한 결과 St.1의 염분농도는 12.98 ~ 30.68psu, 평균 27.24psu로 측정되었고 St.2의 염분농도는 27.73 ~ 32.28psu, 평균 30.61psu로 측정되었다. 하지만 St.3은 2.88 ~ 18.53psu, 평균 12.40psu로 St.1과 St.2보다 낮게 나타났다. 이러한 환경으로 기수역에서 출현하는 생물종인 기수갈고둥, 참게 등이 출현하여 유사도가 낮게 나타났다.

St.3에서 채집된 기수갈고둥은 하구역인 기수역부터 담수역까지 비교적 넓은 범위에 서식하는 것으로 조사되었다. 또한 기수갈고둥의 생태 염분 농도는 0 ~ 25psu에서 서식하는 것으로 보고가 되었다(Furujo and Tomiyama, 2000; Ohara and Tomiyama, 2000; Kobayashi and Iwasaki, 2002; Choi et al., 2018). 기수갈고둥은 일본, 중국 남부의 기수역에 분포하며(Shingemiya and Kota, 2001; Miyajima and Wada, 2014), 우리나라에서는 경상남도, 전라남도 및 제주도의 기수역에 분포한다. 최근 연구된 한국산 기수갈고둥의 분포 및 생태에 관한 연구 Han(2020)의 연구에 따르면 서식범위를 0.7 ~ 17.3psu으로 연구되었고, 이 연구에서는 2.88 ~ 18.53psu로 측정되어 광범위한 염분농도에 적응한다는 기존 연구와 유사하였다. 갯게는 하구지역에 위치한 논둑이나 제방, 조간대 상부지역 등에 서식하는 것으로 알려져 있다. 식성은 주로 동물 사체나 유기물 등을 섭취하는 잡식성이고 야행성이다(Sakai, 1976; Nagao, 2013). 전세계적으로 한국, 일본, 대만 등의 극동 아시아에 서식하며, 과거 서해, 남해, 제주 등에서 38개의 서식지가 확인되었으나, 국립해양생물자원관에서 2017년, 2019년 실시했던 전국조사에 따르면 갯게의 서식지는 13개로 기존보다 감소한 것으로 확인되었다(Ministry of Oceans and Fisheries, 2017).

멸종위기에 처한 야생생물을 법적으로 지정하여 보호하기 시작한 것은 1989년에 시작되어 1996년에는 어류가 추가되었고, 1998년 무척추동물, 2005년에 해조류가 추가 되었다(National Institute of Biological Resources, 2018). 이 연구에서는 선행연구에서 출현하지 않은 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 기수갈고둥과 갯게가 출현하였다(<Table 3>). 멸종위기 야생동물 Ⅱ급은 자연적 또는 인위적 위협 요인으로 개체 수가 크게 줄어들고 있어 가까운 장래에 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생동물로써 지속적인 보호와 관찰이 필요한 종이다(National Institute of Biological Resources, 2018).

이 연구가 진행된 남해 앵강만은 다양한 저서동물이 서식하고 있으며, 기수갈고둥과 갯게와 같은 멸종위기 야생생물이 서식하는 중요한 지역으로 수산자원의 효율적인 관리를 위하여 추후에도 자원의 군집구조와 우점종 출현 및 멸종위기종을 모니터링하여 앵강만의 자원보호 및 생태계 관리가 필요하며, 갯벌에서의 활동 중 관광자원으로써의 갯벌 체험 등을 시행하기 전 자원조사가 필요할 것으로 판단된다.

References

- Choi JW and Koh CH(1984). A Study on the polychaete community in Kwangyang Bay, southern coast of Korea. Journal of the Korean Ocean Society, 19(2), 153~162.

-

Choi SD, Myeong NY, Choi SM, Lee C and An YK(2018). Protection and Preservation of Clithon retropictus, Level II Endangered Species Declining due to Development Projects Carried out in its Habitat. Korean Journal of Environmental Biology, 36(2), 174~179.

[https://doi.org/10.11626/KJEB.2018.36.2.174]

-

Clarke KR and Warwick RM(1994). Similarity-based testing for community pattern: the two-way layout with no replication. Marine Biology, 118, 167~176.

[https://doi.org/10.1007/BF00699231]

- Furujo Y and Tomiyama K(2000). Distribution and microhabitat of coexisting two freshwater snail species, Semisulcospira libertina (Gould) (Prosobranchia: Pleuroceridae) and Clithon retropictus (Martens) (Prosobranchia: Neritidae). Japanese Journal of Malacology, 59(2), 135~147

- Han HS(2010). The Necessity and Direction of Development Policy for Tidal Flat Fishery. Journal of the Korean Fisheries Policy, 8, 5~10.

-

Han KH, Kim HJ, Lee J and Lee SH(2019). Species Composition and Variation of Ichthyoplankton in Coastal Waters of Jindo, Korea. Journal of the Korean Society of Fisheries & Oceanography, 28(1), 51~57.

[https://doi.org/10.22714/SFO.2019.28.1.7]

- Han KH, Son JC, Hwang DS and Choi SH(2002). Species Composition and Quantitative Fluctuation of Fishes Collected by Trammel Net in Coastal Water of Seokbyeong, Pohang. Journal of the Korean Fisheries Society, 14(2), 109~120.

- Hwang WJ(2007). Species composition and seasonal variations in fishes in the eelgrass (Zostera marina) bed in Aenggang Bay, Korea., Pukyong National University.

- Jeong NH(1998). Effect of the coastal zone development on the marine benthic ecosystem with special reference to the benthic polychaete community in Kwangyang Bay, Korea. Inha University.

- Kim DS, Min WG and Je JG(2004). Meiobenthic Community Structure in Mud Flat and Sand Flat in Yeochari, Ganghwado. Journal of the Korean Wetlands Society, 6(1), 43~55.

- Kim YU, Han KH and Kang CB(1994). Distribution of Ichthyoplankton in Asan Bay, Korea. Journal of the Korean Fisheries Society, 27(5), 620~632.

-

Klumpp DW, J.s. Salita-Espinosa and M.D. Fortes( 1992). The role of epiphytic periphyton and macroinvertebrate grazers in the trophic flux of a tropical seagrass community. Aquat. Bot, 43: 327~349.

[https://doi.org/10.1016/0304-3770(92)90046-L]

-

Kobayashi S and Iwasaki K(2002). Distribution and spatio-temporal variation in the population structure of the fluvial neritid gastropod Clithon retropictus. Benthos Research, 57(2), 91~101.

[https://doi.org/10.5179/benthos1996.57.2_91]

- Lee GH and Han MI(2012). Seasonal Characteristics of Sea Conditions in Aenggang Bay. Journal of the Fisheries Science Institute Yeosu National University, 20(1), 37~48.

- Lee GM(2011). A Plan for Yeonggwang Mudflat Ecological experience education center. Konkuk University.

- Lim HS, JE JG, Choi JW and Lee JH(1991). Distribution Pattern of the Macrozoobenthos at Yoja Bay in Summer. Journal of the Ocean and Polar Research, 13(2), 31~45.

- Lim HS, Park HS, Choi JW and Je JG(1999). Macrobenthic Community of the Subtidal Soft Bottom of Aenggang Bay in the southern Coast of Korea. Journal of the Korean Society of Oceanography, 4(1), 80~92.

- Ministry of Oceans and Fisheries(2014). Korea flat series.

- Ministry of Oceans and Fisheries(2017). Basic study on marine life in conservation management.

-

Miyajima and Wada(2014). Spatial distribution in relation to life history in the neritid gastropod Clithon retropictus in the Kanzaki River Estuary, Osaka, Japan. Journal of the Plankton and Benthos Research, 9(4), 207-216.

[https://doi.org/10.3800/pbr.9.207]

-

Nagao J and Omori K(2013). Reproductive characteristics of two estuarine crabs Chasmagnathus convexus and Helice tridens(Brachyura: Varunidae) in the Shigenobu River Estuary, Japan. Journal of Plankton and Benthos Research, 8(3).

[https://doi.org/10.3800/pbr.8.150]

- National Institute of Biological Resources(2018). Comprehensive plan for conservation of endangered wildlife.

- Nybakken JW(1993). Marine biology (3rd edition). Harper Collins College Publ. New York, 462.

- Nybakken JW and james(1988). Marine biology. Publ., New York.

- Ohara T and Tomiyama K(2000). Niche segregation of coexisting two freshwater snail species, Semisulcospira libertina (Gould)(Prosobranchia: Pleuroceridae) and Clithon retropictus (Martens) (Prosobranchia: Neritidae). Journal of the Japanese Malacology.

-

Pielou EC(1966). The measurement of Diversity in Different Types of Biological Collections. Journal of Theoretical Biology, 13, 131~144.

[https://doi.org/10.1016/0022-5193(66)90013-0]

- Sakai T(1976). Crabs of Japan and the adjacent seas. Published by Kodansha.

-

Shannon CE(1948). A mathematical theory of communication. Journal of the Bell System Technical, 27(3), 379~423

[https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x]

-

Shigemiya Y and Kato M(2001). Age distribution, growth, and lifetime copulation frequency of a freshwater snail, Clithon retropictus(Neritidae). Journal of the Population Ecology, 43, 133~140.

[https://doi.org/10.1007/PL00012024]

- Shin HC(1995). Benthic Polychaetous Community in Kamak Bay, Southern Coast of Korea. Journal of the Oceanography Society, 30(4), 250~261.

- Shin HC and Koh CH(1990). Temporal and Spatial Variation of Polychaete Community in Kwangyang Bay, Southern Coast of Korea. Journal of the Oceanological Society, 25(4), 205~216.

-

Shin LS(2021). The comparison between Pleuronichthys cornutus and Pleuronichthys japonicus for the activation of fishery marine tourism. Journal of Digital Convergence, 19(8), 43~48

[https://doi.org/10.14400/JDC.2021.19.8.043]

-

Simpson EH(1949). Measurement of diversity. Nature, 163, 688.

[https://doi.org/10.1038/163688a0]

![[Fig. 1] [Fig. 1]](/xml/44253/KSFME_2025_v37n1_12_f001.jpg)

![[Fig. 2] [Fig. 2]](/xml/44253/KSFME_2025_v37n1_12_f002.jpg)

![[Fig. 4] [Fig. 4]](/xml/44253/KSFME_2025_v37n1_12_f004.jpg)